概要と評価

Marci Shimoff(マーシー・シャイモフ)著『「脳にいいこと」だけをやりなさい!』(茂木健一郎 訳)は、「頭のいい人は『脳の使い方』がうまい!」というコンセプトのもと、脳科学とポジティブ心理学に基づいた自己啓発書です。 アメリカでベストセラーとなった原著を脳科学者・茂木健一郎氏が翻訳・解説しており、日本でも累計80万部を突破した大ヒット作です。

本書は老若男女問わず読みやすいように工夫されており、大きめの文字やイラスト、重要ポイントを赤字で強調するなどの配慮がされています。 そのため、読書に慣れていない方や普段あまり本を読まない方でもスラスラと読み進めることができ、新幹線で東京〜名古屋を移動する間に読了できるほど手軽です。

とはいえ、その内容は決して浅くありません。 シンプルながらも実践知にあふれ、たとえば「脳の『毒』になる習慣」と「脳の『良薬』になる習慣」の違いや、たった3日続けるだけで効果が現れる“脳の活性化ルール”など、日常で即実行できるアドバイスが満載です。 脳の仕組みに即した行動を習慣化することで、より幸せで充実した人生を送るためのヒントが得られる内容です。

「最近、疲れやすい」「やる気が出ない」「気分が落ち込みがち」――

それは、あなたの“脳”がちょっと疲れているサインかもしれません。 現代人は日々の忙しさや情報の洪水の中で、知らず知らずのうちに脳を酷使しています。

すると思考力が鈍くなり、集中力や意欲が低下し、やがて心身の不調へとつながってしまいます。

この記事では、世界中で話題となったベストセラー『「脳にいいこと」だけをやりなさい!』の内容を、章ごとにわかりやすく丁寧に解説します。 実践的なアドバイスや筆者の感想も交えながら、読者の皆さんがすぐに日常生活に取り入れられる形でご紹介していきます。 読み終えるころには、あなたの脳も心も前向きなエネルギーで満たされ、今よりも明るい未来へと一歩踏み出せるはずです。

-

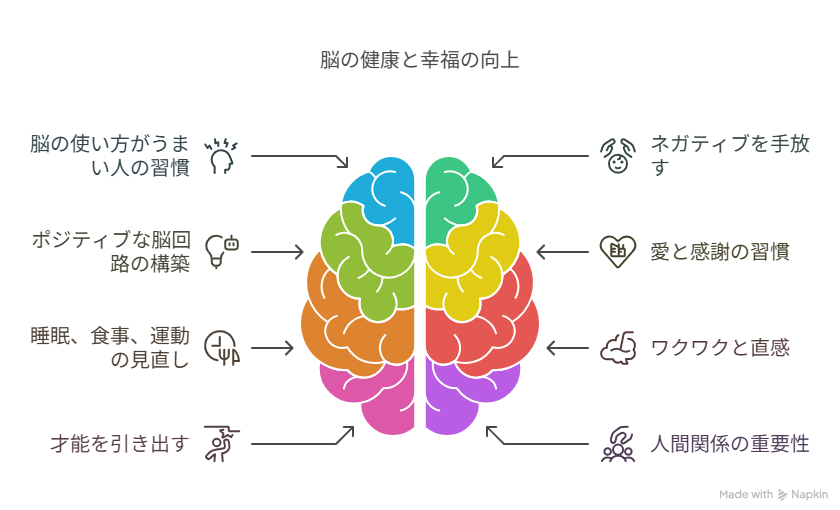

「脳の使い方がうまい人」7つの習慣とは?

-

ネガティブを手放す「脳の大掃除」

-

ポジティブな脳回路をつくるには

-

脳が喜ぶ日々の愛と感謝の習慣

-

睡眠・食事・運動の見直しポイント

-

ワクワクと直感が人生を動かす鍵に

-

自分の才能を引き出す簡単ワーク

-

人間関係が脳を育てるという事実

-

読後の変化と本書の真の魅力とは

読者メリット

-

脳科学に基づいた幸福習慣がわかる

-

今日からできる実践方法が学べる

-

自己肯定感ややる気が自然と高まる

-

人間関係や生活習慣の見直しのヒントになる

-

健康的かつ前向きなマインドが育つ

-

脳の力を最大限に引き出す考え方が身につく

-

https://amzn.to/3ZhHZ4F

第1章:「脳の使い方がうまい人」の7つの特徴

第1章ではまず、「脳の使い方が上手な人=幸せで成功している人」たちに共通する7つの特徴が紹介されます。著者は「世界一幸せな100人(幸せの国の百人)」にインタビューし、その結果導き出された7つの習慣こそが「脳にいいこと」であると述べています。その7つとは次の通りです。

-

ネガティブ思考の大掃除をする – 脳から否定的な思い癖を徹底的に取り除く

-

プラス思考でポジティブな脳回路を作る – 前向きな考え方で脳内に良い回路を築く

-

何事にも愛情をもって接する – 人や物事に対して愛情表現を忘れず、感謝や思いやりを示す

-

全身の細胞から健康になる – 食事・運動・睡眠など生活習慣を整え、体の内側から脳を元気にする

-

瞑想などで「人智を超えた大いなる力」とつながる – マインドフルネスや祈りで脳を高次元のエネルギーと結び付ける

-

目標を持ち、脳に眠る才能を開花させる – やりたいことを明確にし、潜在能力を引き出す

-

付き合う人を選び、脳に良い刺激を与える – ポジティブな人間関係を築き、良い影響を受け合う

著者によれば、「脳を活性化させること」と「幸せになること」は一体であり、上記7つの習慣を実践することで脳の力が最大限に引き出されるといいます。第1章ではこれら全体像が語られ、続く各章で一つひとつのポイントを掘り下げていきます。

第2章:簡単で効果抜群の「脳の大掃除」

第2章のテーマは、ネガティブ思考の大掃除です。私たちの脳は放っておくと否定的なパターン(ワンパターンの脳)に陥りがちですが、それをリセットして「いつも刺激的な脳」に切り替える方法が紹介されています。具体的には以下のような方法です。

-

不安や自己否定の思考を書き出して捨てる: 心配事やネガティブなセルフトークを紙に書いて破り捨てるなど、目に見える形で手放すワーク。

-

許せない気持ちを手放す: 過去の怒りや後悔を引きずると脳に悪影響です。相手を許すことや過去の自分を受け入れることで脳内のストレスを解消します。

-

「〜すべき」に縛られない: 完璧主義や他人の期待にとらわれた考え(「○○すべき」「〜でねばならない」)を意識して緩め、心に余裕を作る。

こうした心の断捨離によって、脳内のノイズがクリアになり新しいポジティブな情報が入りやすくなります。私自身、この章を読んで「頭の中のホコリを掃除する」というイメージが湧きました。ネガティブな感情を溜め込まないことが脳の健康に直結するという指摘は非常に納得感があります。シンプルな方法ばかりなので「これなら自分にもできそうだ」と読みながら前向きな気持ちになれました。

第3章:脳にポジティブな回路を作る方法

第3章では、ネガティブを一掃した脳にポジティブな回路を作るための考え方が解説されています。著者は「ネガティブな思考や感情は脳にとって“毒”、ポジティブな心こそ最高の“良薬”である」と説きます。脳に良薬を与える具体的な方法として、以下のポイントが紹介されています。

-

楽観思考を身につける: 物事の良い面を見る習慣を持つことで、脳内に幸せホルモンが分泌され学習や創造性を促進します。茂木健一郎氏によれば、**「楽観的な人のほうが脳はよく働く」とのことで、脳には「楽観回路」**と呼ばれるものが存在し、脳が「幸せ・楽観的」という状態になると初めて動き出す回路もあるそうです。嫌なニュースや愚痴ばかりに気を取られず、意識的に楽しい出来事やユーモアに目を向けましょう。

-

プラスの言葉遣い: 日常的に使う言葉を前向きなものにすることで脳へのインプットを変えます。例えば「大変だ…」ではなく「やりがいがある!」と言い換えるだけでも脳の受け取る印象が変わります。

-

感謝の習慣: 寝る前や起きたときに、その日あった嬉しいことや感謝できることを3つ思い浮かべる習慣をつける(いわゆる「Three Good Things」エクササイズ)。感謝の気持ちは脳にポジティブな刺激を与え、幸福感を高めます。

この章全体を通して感じたのは、「ポジティブシンキングなんて月並みかな?」と思いきや、科学的にも前向きな心構えが脳の働きを高めるという点です。実際、本書に書かれた楽観脳の話は「確かに落ち込んでいるときって頭がうまく回らないな…」と自分の経験にも照らして深く頷けました。日々の言葉や考え方を少し変えるだけで脳に良い回路ができるなら、意識して実践してみる価値がありそうです。

https://amzn.to/3ZhHZ4F第4章:「脳が一番喜ぶこと」を毎日する

第4章のタイトルは**「脳が一番喜ぶこと」を毎日するで、ここでは愛情やつながりの大切さが語られています。著者は「こんな簡単なことに何故気づかなかったのか!」と述べていますが、その「簡単なこと」とは人を思いやり愛することや笑顔で接すること**だと読み取れます。脳は社会的なつながりやポジティブな感情に強く反応するため、以下のような行動が推奨されています。

-

「大好き」を表現する: 家族や友人に感謝や愛情を言葉や態度で伝える。ハグや握手などスキンシップも脳に幸福物質をもたらします。どんな小さなことでも「ありがとう」「嬉しいよ」と伝える習慣を持ちましょう。

-

笑顔とユーモア: 意識的に笑顔でいる時間を増やす。笑うことは脳にとって最高の喜びの一つで、ストレスホルモンを減らし免疫力も高めます。「笑いヨガ」など笑顔を作るエクササイズも紹介されています。

-

親切を習慣に: 誰かのためになる小さな親切を日々実践する。他人を喜ばせる行為は脳にとって報酬となり、自分自身の幸福度も上がるという好循環が生まれます。

これらは一見当たり前に思えることですが、「脳のため」と意識するとより積極的に取り組めるのが不思議な点です。私もこの章を読んでから、家族に以前より頻繁に「ありがとう」と言うよう心がけています。すると自分の気分も前より明るくなり、脳が温かくなるような感覚がありました。**「愛情と笑顔は脳へのビタミン」**というメッセージが心に残る章です。

第5章:脳細胞が元気になる生活習慣 (「夜10時ルール」)

第5章では、体の健康と脳のパフォーマンスの関係について述べられています。**「脳細胞が元気なら、何でも思いどおりに!」**という副題の通り、肉体のコンディションを整えることで脳も最高の働きをするという考え方です。特に強調されるポイントは次の通りです。

-

十分な睡眠(夜10時ルール): 脳をタフにするために著者が勧めるのが**「夜10時ルール」、つまり夜10時までに就寝する習慣**です。22時〜2時は脳と体のゴールデンタイムと言われ、この時間にしっかり寝ることで脳細胞の修復・記憶の整理が最も効果的に行われます。早寝が難しくても、まずは普段より30分でも就寝時刻を早める工夫が提案されています。

-

バランスの良い食事: 脳に良い食材として、本書では青魚(オメガ3脂肪酸)やナッツ類、果物や野菜などが紹介されています。逆に糖分・脂肪分の過剰摂取やアルコールの摂りすぎは脳の働きを鈍らせる「毒」になるため注意が必要です。食事日記をつけ、自分の食生活を見直すことも勧められています。

-

運動習慣: ウォーキングや軽い有酸素運動は脳への血流を増やし活性化させます。1日20分の散歩からでも良いので、継続的な運動を習慣づけることが大切です。またストレッチや深呼吸でリラックスする時間も脳に良い影響を与えます。

この章には他にも「脳に良い生活術」として様々なヒントが登場します。例えばデジタルデトックス(スマホを見ない時間を作る)や、香りや音楽でリラックスするといった具体的な方法も書かれており、「すぐ実践できる健康習慣の宝庫だ」と感じました。また各項目には簡単なチェックリストやエクササイズが載っており、自分の生活を振り返りながら読み進められる工夫がされています。私は特に「夜10時就寝」は難易度高めでしたが、意識して早く布団に入ると翌朝の頭の冴えが違うことに気づき、本書のアドバイスの効果を実感しています。

https://amzn.to/3ZhHZ4F第6章:夢を楽々実現する脳の「ハイパーエネルギー」の秘密

第6章では、**脳の持つ「ハイパーエネルギー」**について述べられています。ここでいうハイパーエネルギーとは、ワクワクや情熱、直感といった、人生を楽しく充実させるエネルギーのことです。副題に「わけもなく楽しく、ハッピーな日々をつくり出す脳の力」とあるように、特別な理由がなくても幸せを感じる「理由なき幸せ」の状態を作る脳の力とも言えます。

このエネルギーを引き出す鍵として、本章では精神面でのアプローチが紹介されています。

-

瞑想やマインドフルネス: 静かに目を閉じて呼吸に集中する瞑想は、脳を「今ここ」にリセットし、ストレスホルモンを減少させる効果があります。毎日5分でも瞑想する習慣をつけることで心が落ち着き、ポジティブなエネルギーが湧いてくると述べられています。

-

ビジュアライゼーション(視覚化): 叶えたい夢や目標を具体的にイメージする練習です。脳は想像上の体験と現実の体験を区別しにくいため、ポジティブなイメージトレーニングを行うことで脳内に成功の回路が形成され、実現力が高まるといいます。

-

「大いなる力」とつながる: 著者は科学の枠を超えたスピリチュアルな概念にも触れています。例えば「人智を超えた大いなる力」(宇宙のエネルギーや神仏的な存在)に祈りや感謝を捧げ、自分は守られている・支えられていると信じる心が脳に安心感と勇気を与えるといった内容です。宗教的な信条にかかわらず、自分なりの方法で崇高なものに心を委ねることが推奨されています。

本章を読んで印象的だったのは、単にポジティブ思考になるだけでなく「心を静めて直感やインスピレーションを受け取る」大切さが語られていた点です。現代人は忙しさで頭がいっぱいになりがちですが、意識的に脳をクールダウンさせる時間を取ることで、かえって創造力やエネルギーが高まるというのは興味深い指摘でした。私自身、章末に紹介されていた5分瞑想を寝る前に試してみたところ、不思議と翌朝前向きな気分で目覚めることができました。「脳を超えた力」と聞くと怪しく感じる人もいるかもしれませんが、本書では科学とスピリチュアルのバランスが取れており、抵抗なく読み進められます。

第7章:眠っている才能を目覚めさせる脳の刺激法

第7章では、脳に眠る才能や強みを見つけ出し伸ばすための方法が語られます。副題には「あなたの脳の得意技を探す『ミニ・パッションテスト』」とあり、実際に自分の情熱(パッション)を発見する簡単なワークが紹介されています。この章のキーポイントは次の通りです。

-

目標を明確にする: 漠然と日々を過ごすのではなく、「○○ができるようになりたい」「○○を成し遂げたい」といった目標を設定することが脳の潜在能力を引き出す第一歩です。目標は紙に書き出し、いつでも見返せるようにする習慣をつけましょう。

-

ミニ・パッションテスト: 著者は自分の「ワクワクすること」「得意なこと」をあぶり出すための問いかけリスト(パッションテスト)を提示しています。例えば「時間やお金に制約がなければ本当は何がしたいか?」「子どもの頃熱中したことは何か?」など5〜10個の質問に答え、自分の心が踊るテーマを絞り込んでいきます。この簡易テストによって意外な才能や情熱の種に気づけるかもしれません。

-

得意を伸ばす学習法: 自分の見つけた強みや興味に関しては、関連書を読んだり講座に参加したりして集中的に脳にインプットしましょう。好きな分野の学習は脳内報酬系を刺激し、楽しみながら能力を伸ばすことができます。著者は「大人になってからでも遅すぎることはない」とエールを送っています。

この章は読んでいてまさに自分探しのワークショップに参加しているようでした。私も本書の質問リストに答えてみるうちに、「そういえば昔〇〇が好きだったな」と忘れていた情熱を思い出し、なんだかワクワクしました。**「脳は可能性の宝箱」**という表現が浮かびましたが、著者も茂木氏も、誰しも自分でも気づいていない才能が脳内に眠っていると強調しています。行動に移すハードルはあっても、まずは小さな一歩からチャレンジしてみようと背中を押される内容でした。

第8章:人間関係で脳にいい刺激を与える

最終第8章では、人とのつながりが脳に与える影響について深掘りされます。人間関係は脳にとって大きな刺激であり、付き合う相手次第で自分の思考や行動も良くも悪くも影響を受けます。副題には「『アクビがうつる』ように、人の脳のレベルも伝染する」とあり、これはまさに周囲の人の脳状態が伝染することを示唆しています。重要なポイントは以下です。

-

ポジティブな人間関係を選ぶ: 一緒にいて前向きな気持ちになれる人、刺激をもらえる人との時間を増やしましょう。逆に愚痴や不平不満ばかりの人と長時間一緒にいると自分の脳にも悪影響(ネガティブな感染)を受けてしまいます。必ずしも人付き合いを極端に断つ必要はありませんが、自分の時間の使い方を見直し「誰と過ごすか」を意識することが大切です。

-

「幸福感染」を広げる: 著者は幸せも伝染すると言います。自分自身が前向きで親切であることで、周囲の人の脳も良い刺激を受け、そのポジティブな連鎖が広がっていくのです。たとえば職場で率先して明るい挨拶をする、落ち込んでいる友人に寄り添い励ます、といった行動は周り回って自分の脳にもプラスになって返ってきます。

-

支え合うコミュニティ: 共通の目標を持つ仲間やメンターを見つけることも勧められています。ダイエットや勉強など一人で挫折しがちなことも、仲間と励まし合えば継続しやすいもの。**「あなたは付き合う5人の平均になる」**とも言われますが、自分がなりたい姿を体現している人たちの中に身を置くことで、自分の脳も自然とレベルアップしていくでしょう。

第8章を読んで私が強く感じたのは、「環境こそ脳を作る」というメッセージです。どんなに個人が努力しても、周囲がネガティブ一色では引きずられてしまうこともあります。その意味で、自分にプラスになる人間関係を選ぶ勇気も時には必要だと学びました。一方で、自分自身が他人にとって良い影響を与えられているだろうか?と考えさせられもしました。**「笑顔は伝染する」**という言葉がありますが、本書を読んでからは職場でもなるべく笑顔を心がけ、ポジティブな雰囲気作りに貢献したいと思えるようになりました。

感想・全体評価

本書『「脳にいいこと」だけをやりなさい!』は、脳科学の知見をベースにしながら非常に平易で親しみやすい語り口で書かれており、自己啓発初心者から脳科学マニアまで幅広く楽しめる内容だと感じました。各章ごとに実践的なエクササイズが用意されているので、読みっぱなしにせず日常で試してみるきっかけが得られるのも良い点です。実際に私もいくつかのエクササイズ(感謝リストを書く、早寝に挑戦、瞑想する等)を取り入れてみましたが、小さな変化ながら心のモヤモヤが減り前向きな気分になる効果を実感しています。

一方、内容の難易度や深さという点では、専門的な脳メカニズムの解説よりも実用重視でシンプルな記述が中心です。にもあるように、人によっては「当たり前すぎる」「平易すぎる」と感じる部分があるかもしれません。しかしそのシンプルさこそ本書の魅力であり、誰でも明日から実行できるヒントが凝縮されているといえます。茂木健一郎氏の解説や日本語訳も平明でユーモアがあり、脳科学の初心者でもつまずくことなく読めました。

特に印象に残ったのは、「楽観的な脳」の大切さと、「人間関係が脳に与える影響」です。前者については本書の冒頭でも茂木氏が触れているテーマで、悲観より楽観が脳を活性化させるというのは今後も意識したいポイントです。後者の人間関係については、読後に実生活で周囲の言動に敏感になり、自分がポジティブな環境を選び創り出していこうというモチベーションが湧きました。

総じて、『「脳にいいこと」だけをやりなさい!』は**「幸せになるための脳の使い方」を優しく教えてくれる一冊です。読むと心が軽く前向きになるだけでなく、「よし、今日からちょっと試してみよう!」という実践への後押し**を確実に得られます。ページを閉じた後には、自分の日常に小さなポジティブ変化が生まれていることでしょう。脳科学と自己啓発に興味がある人はもちろん、最近なんとなく元気が出ない…という人にもぜひ手に取ってほしい良書だと思いました。日々の生活でストレスなく楽しく続けられるヒントが満載なので、肩の力を抜いてできることからぜひ実践してみてはいかがでしょうか。きっとあなたの脳も喜んでくれるはずです。

https://amzn.to/3ZhHZ4F -

- 「この記事はHeart Ballのアソシエイトとして書かれており、商品を購入するとHeart Ballは収入を得ます。」

コメント