茂木健一郎氏による『脳を活かす生活術 希望の道具箱』は、「人生をしなやかに、そして力強く生き抜く脳の育て方」をテーマにした自己啓発書です。 シリーズ第3弾となる本書では、前作『脳を活かす勉強法』『脳を活かす仕事術』で提示された“脳を鍛える”という視点を、日常生活に応用しやすい形で展開しています。

「希望の道具箱」とは? 脳に備わる“人生の引き出し”

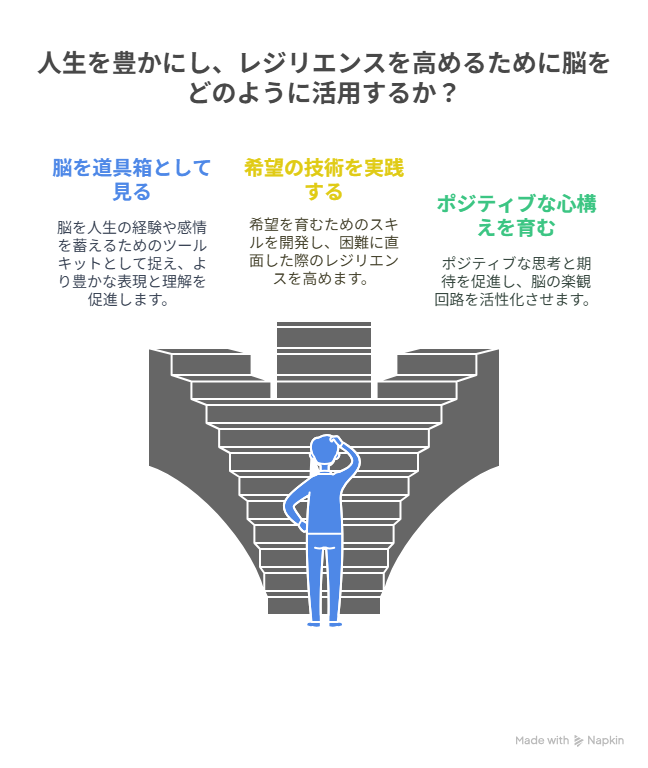

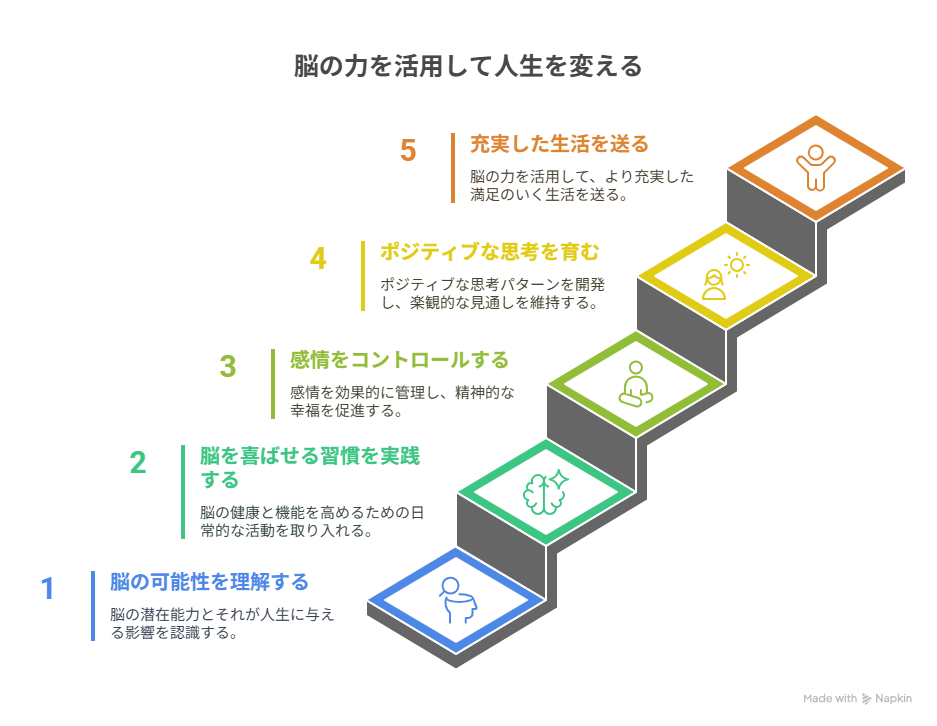

茂木氏は本書で、脳を「人生を彩るためのツールを詰め込む箱」に例え、日々の体験や感情、行動によってその“道具箱”を充実させていくべきだと提案しています。 100色のクレヨンがあれば、6色よりも豊かな表現ができるのと同様に、多様な経験や感情、知識を積み重ねることで、人生は鮮やかに広がると説いています。

この考え方は、脳科学の立場から“生活のすべてを脳の栄養に変える”という極めて実践的かつ創造的な視点です。 何気ない日常も意味を持ち始め、自分自身をより深く理解し、育てることに直結します。

いずれの項目も日々実践できるようなシンプルな習慣に落とし込まれており、「脳にいいこと」を積み重ねることで未来を明るく変えていこうという前向きなメッセージが全編にわたって流れています。 「未来は明るいと思うほど、脳の楽観回路が動く」「新しいことは脳の大好物」という言葉もあり、ポジティブな心構えやチャレンジ精神の重要性も強調されています。

本書の副題にもなっている「希望の道具箱」は、著者が提唱するユニークなコンセプトです。 ただ漠然と「希望を持とう」と言うのではなく、希望を生み出すための道具を脳内に揃えるという発想です。 茂木氏によれば、「希望を持つのは心の技術」であり、希望もまた訓練や工夫次第で高められるスキルだといいます。 脳という道具箱に、希望につながる知恵や思考法を蓄えておけば、困難に直面しても折れないレジリエンスが養われるのです。

例えば本書では、「未来は明るいと信じるほど脳が楽観モードで働く」という研究知見を紹介し、意識的に未来への期待を持つことの大切さを説いています。 また、落ち込んだときこそ脳内の希望を引き出す技術が有効だとも述べています。 「希望の技術を持とう」というメッセージは本書全体のキーワードであり、脳の道具箱に希望という名のツールを増やしていくことで、人生の困難を乗り越える力に変えようと読者に呼びかけているのです。

脳が喜ぶ習慣:日常生活に落とし込めるテクニック

喜怒哀楽の感情で脳を耕す

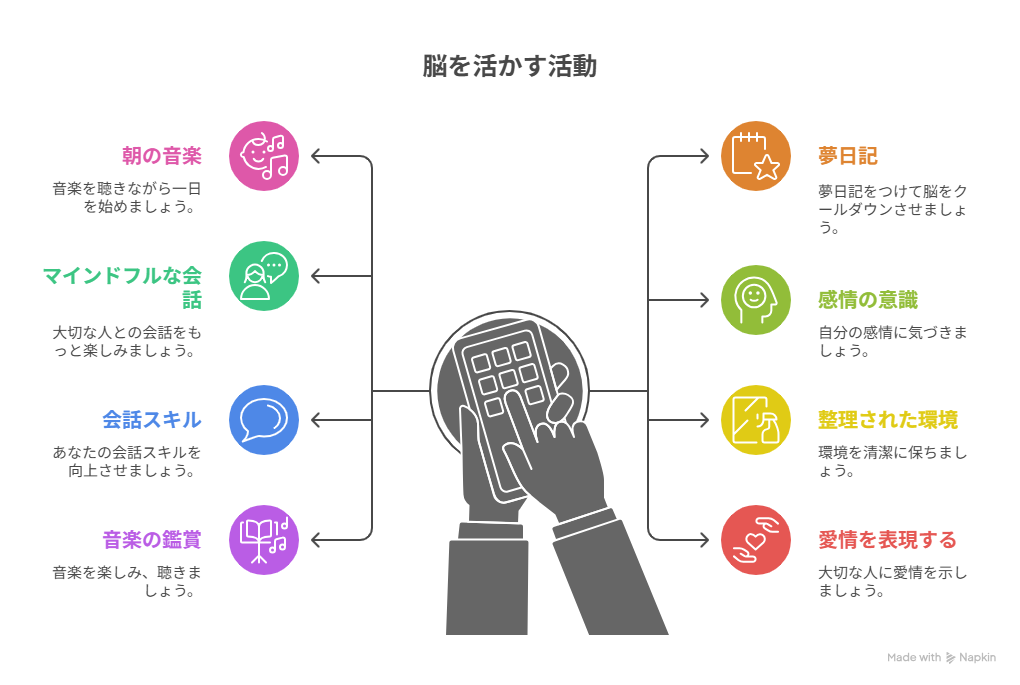

喜びだけでなく、怒りや悲しみといったネガティブな感情も大切に扱うことで、脳は感受性と柔軟性を高めていきます。 日常で湧き起こる喜怒哀楽を抑え込まずに豊かに味わうことで、脳の適応力が鍛えられるのです。 例えば「口角を上げるだけで楽しい気持ちに変わる」というように、意識的に笑顔を作るだけでも脳内にポジティブな変化が起きるとされています。 嫌なことがあって落ち込んだ日も、あえてニコッと笑ってみる――そんな些細な心がけ一つで脳が元気になり、気分も上向くのです。

夢を記録する「夢日記」習慣

就寝中にも脳は活動しており、夢の中には無意識下のヒントが隠されています。

「睡眠時の夢を日記につけると記憶力が強化される」と紹介されています。ただ寝て忘れてしまうのではなく、夢の内容をメモしておくことで脳の海馬が刺激され、想起力や記憶の定着に良い影響を与えるというのです。朝起きたら夢の断片をノートに書き留める――それだけで脳に小さなトレーニングを課すことができ、眠っている間も脳を活かす習慣に変えられるというわけです。

会話をトレーニングに変える

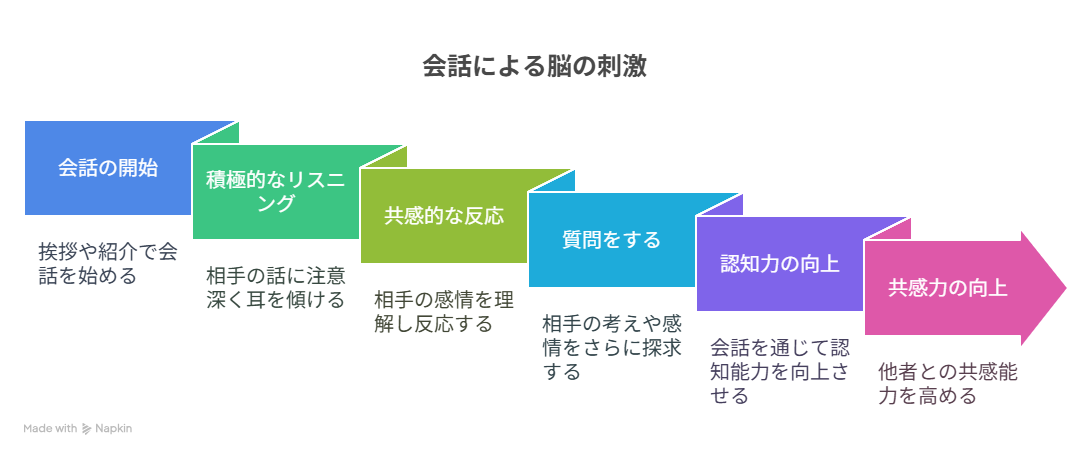

家族との雑談や友人との会話も、脳への刺激となります。 挨拶、共感、相づち、質問。 これらの“ちょっとしたやりとり”が脳に心地よいエクササイズとなり、認知力と共感力の両面を伸ばします。 人と関わることは、脳にとって最大の学習機会なのです。

会話は「脳の総合エクササイズ」と位置付けられています。他人との関わりそのものが脳への栄養になるため、日頃から積極的にコミュニケーションを取ることが大切だと説かれます。そして会話をより充実させるための三種の神器として、本書では「導入・相づち・質問」の3つが挙げられています。すなわち、会話の糸口をうまく切り出す(導入)、相手の話にしっかり耳を傾け相づちを打つ、そしてただ聞くだけでなく適切な質問を投げかける――この3点セットが良い会話には不可欠だというのです。例えば初対面の人とも、自分から話題を提供し、相手の話に「うんうん」と反応し、さらに掘り下げる質問をする。このサイクルを意識するだけで脳がフル回転し、人との対話が格段に楽しくなるといいます。日常の何気ないおしゃべりも、脳トレの絶好の機会と捉えている点がユニークです。

掃除で心を整える

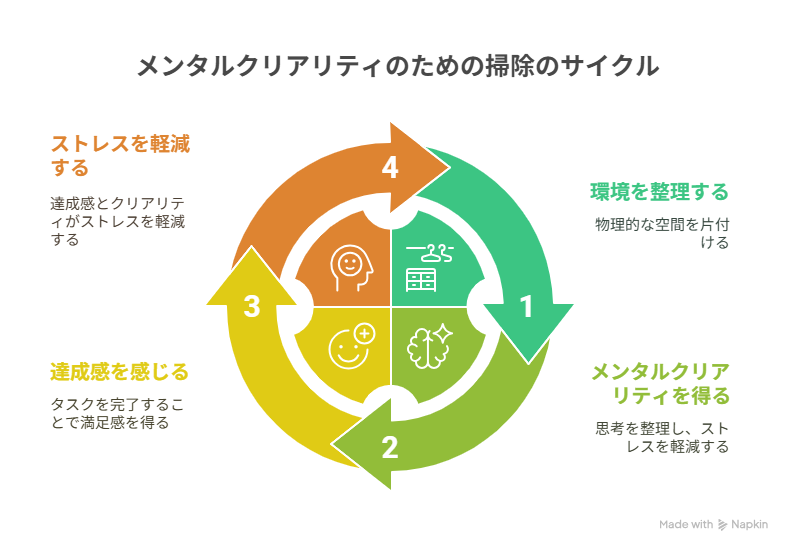

環境の乱れは、脳の散らかりと比例します。 部屋を整えることは、情報の整理、感情の整理につながり、心のデトックスにもなるのです。 掃除を“脳の休憩時間”と考える視点が新鮮です。 整理整頓は単なる家事ではなく、自己管理とメンタルヘルスの土台でもあります。

不安や悩みで頭がいっぱいになったとき、著者は「部屋の掃除などシンプルな作業を行う」ことを勧めています。あれこれ考え込んで堂々巡りになってしまうより、一旦手と体を動かして環境を整えることで、脳のノイズをリセットできるという発想です。机の上を片付けたり、書棚を整理したりといった単純作業は、脳に適度な休息を与えつつ達成感も得られるため、ストレス解消に効果的です。実際、「掃除をすると気分がスッキリする」という経験は多くの人にあるでしょう。本書はそれを脳科学的に裏付け、モヤモヤした時こそ掃除タイムと提案しているわけです。部屋がキレイになり脳もスッキリ、一石二鳥の習慣術といえます。

「1日1バブル」のすすめ

人と目が合ってドキッとする瞬間、何気ないやりとりに心が弾む瞬間。 茂木氏はこれらを「バブル」と呼び、脳に良い刺激を与える行為として積極的に生活に取り入れるよう提案します。 日常の中で小さな感動を見逃さないことが、人生の質を上げていきます。 バブルを積極的に拾い集めることが、幸せに近づく第一歩です。

恋愛や愛情も脳を活性化させる大事なエッセンスです。好きな人と目が合えば脳内にドーパミンが分泌されるなど、ときめきは最高の脳刺激だと本書は述べます。特に印象的なのは「恋愛で目覚めた『バブル力』―1日1バブルを起こせ」というフレーズでしょう。ここでいう「バブル」とは、恋による高揚で脳内に生まれる小さな興奮の泡のようなもの。恋愛中でなくても、日々意識的に心躍る瞬間(プチ興奮)を作ることで脳が活性化し、創造性や判断力が高まると説かれています。例えば新しい趣味に挑戦したり、美しい景色に感動したり、ちょっとしたことで「わくわく」する経験を意図的に持つのです。そうした「1日1バブル」習慣が脳の若々しさを保つ秘訣だというわけです。

さらに、本書は「愛を与えられた脳の道具箱は鬼に金棒」と述べています。これは「愛情という最強の武器を得た脳は鬼に金棒(無敵)だ」という意味で、他者との深い愛情による安心感や承認が脳に計り知れない力を与えることを示唆しています。家族やパートナーとの温かな関係こそが脳の潜在力を最大限に引き出す鍵であり、愛情豊かな人生が結果として希望に満ちた強い脳を育むのだと、本書は優しく語りかけてくれます。

過去作との比較:シリーズの進化と広がり

-

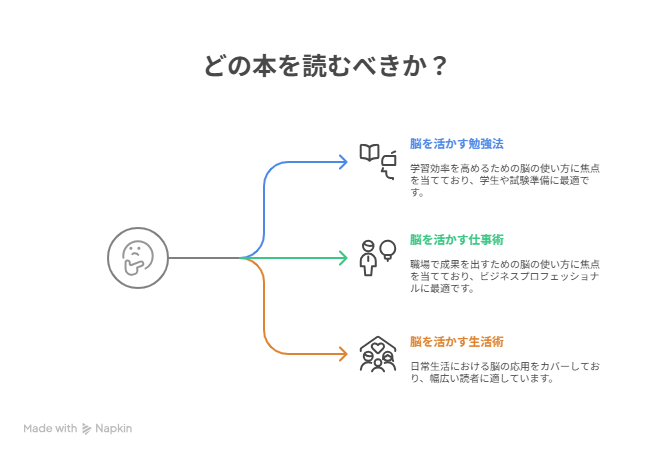

『脳を活かす勉強法』では、学習効率を上げるメソッドが紹介され、学生や試験対策に特化した内容。シリーズ第1作の『脳を活かす勉強法』は、主に「学習効率を高める脳の使い方」にフォーカスした内容でした。学生や資格受験生はもちろん、大人の学び直しにも役立つ勉強術が紹介されています。例えば「ドーパミンによる報酬回路」を回して勉強を楽しむことや、あえてタイムプレッシャーをかけて集中力を養う方法、さらに自分で問題を作り出す発展的学習など、脳科学の理論に裏打ちされたユニークな勉強メソッドが満載でした。茂木氏自身の経験談も交えながら、勉強嫌いの脳をその気にさせるコツを伝授するスタイルで、学生層を中心に大きな反響を呼びました。

-

シリーズ第2作の『脳を活かす仕事術』は、働くビジネスパーソンに向けて、職場で成果を出すための脳の使い方を説いた一冊でした。アイデア発想から時間管理、モチベーション維持まで、仕事に直結するテーマが扱われています。例えば「前頭葉と側頭葉にアイデア会議をさせる」「1時間脳セットアップ法」「脳の回転速度を落とさないスケジュール管理術」など、具体的で実践的なハックが並び、読者からは「明日から職場で試したいテクニックが多い」と好評でした。また「根拠なき自信が不可欠」「創造性は経験×意欲+準備で生まれる」といった名言も散りばめられ、自己啓発書としての側面も持っています。

-

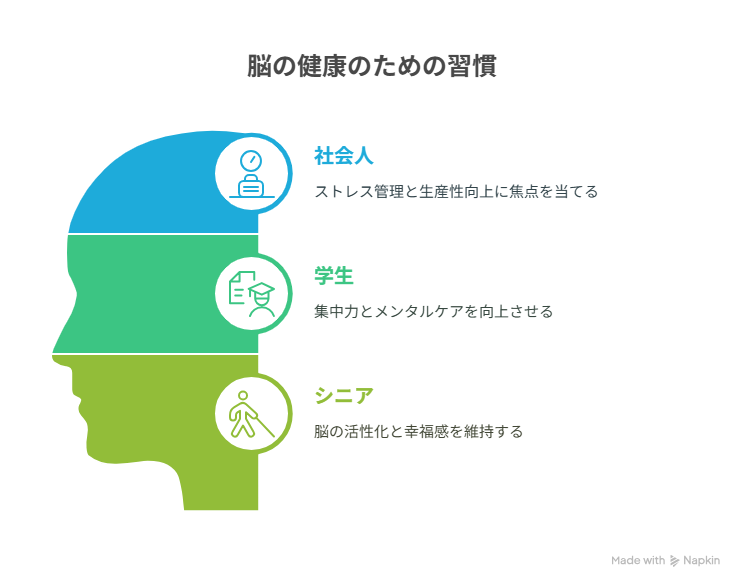

本書『生活術』では、家庭生活や人間関係、日々の小さな選択にまで脳の使い方を応用。『脳を活かす生活術』は勉強に限らず生活全般がテーマですので、より広い層に向けて書かれています。勉強法が「学習」という特定の場面での脳の使い方だったのに対し、生活術では日常のあらゆる瞬間を脳トレチャンスに変えるアドバイスが展開されます。そのため内容も勉強法ほど専門的・実践的なテクニックに偏らず、誰もが共感できる日常ネタが多く盛り込まれている点が特徴です。勉強法では「集中力」「記憶術」といったテーマが中心だったのに対し、生活術では「感情のコントロール」「ポジティブシンキング」「生活リズム」などソフトな話題が多く、語り口もよりソフトでエッセイ風です。したがって、勉強法=学生から社会人まで幅広生活術=より一般の社会人・主婦・シニア層まで含めた全世代と、読者層にも若干の違いがあると言えるでしょう。

シリーズ全体を通じて言えるのは、「脳は使い方次第で人生を変えられる」という一貫したメッセージです。

読者は自分の生活フェーズに応じて、どの本からでも価値を見出せる構成になっています。このように仕事術はビジネス色の強い内容でしたが、本書『脳を活かす生活術』は仕事以外のプライベートな場面にも焦点を当てているため、より日常生活寄りのマイルドな口調になっています。仕事術では「わかっちゃいるのにできない」を「できる!」に変えるといった実行力アップがテーマでしたが、生活術では「毎日を楽しく充実させる」ことがテーマであり、読後にホッと前向きな気持ちになるような優しい語り口が印象的です。

読者層別のメリット:誰にとっても使える“脳の道具箱”

-

社会人:通勤・家事・仕事の合間に簡単に実践できる習慣が満載。感情コントロールやセルフケアの面でも役立ち、自己肯定感が向上します。ストレスを減らし、より前向きな思考を手に入れるきっかけになります。忙しい毎日の中でストレスを感じている社会人には、本書の習慣術がメンタルケアと生産性向上に直結するはずです。例えば落ち込んだときに気持ちを切り替える方法や、仕事で疲れた脳をリフレッシュする音楽・睡眠のコツなど、すぐに試せるアイデアが満載です。実践しやすい小さな習慣ばかりなので、「明日から仕事の合間に3分瞑想してみよう」「通勤中にお気に入りの曲で脳を活性化させよう」といった形で、日々のパフォーマンスアップに役立てられるでしょう。また、対人コミュニケーション術は社内外の人間関係を円滑にするヒントになります。職場での雑談力向上やチームコミュニケーションの質向上にもつながる知見が得られるため、働く方には特におすすめです。

-

学生:受験期のメンタルケアや集中力維持に活用可能。日常の過ごし方そのものが成績アップの土台になるという視点が得られます。思春期の不安や迷いにも、「脳を喜ばせる方法」という切り口でヒントが得られるでしょう。 勉強そのもののノウハウは『勉強法』に譲るとしても、学生にも本書から得られるものは多いでしょう。10代・20代の若い脳は吸収力が高い分、良くも悪くも日々の習慣に大きく影響されます。本書を読めば、睡眠や食事といった基本的な生活リズムを整えることが結果的に学習効率を上げる理屈が理解できるはずです。また、部活や人間関係で落ち込んだときのメンタル回復法(例えば「嫌なことがあった日はあえて体を動かす」など)も紹介されており、受験勉強の合間の気分転換にも役立つでしょう。若いうちから「脳が喜ぶ習慣」を身につけておくことは、そのまま将来の財産になります。勉強に疲れたときの気晴らしヒント集としても、本書は学生にとって有益なツールとなるに違いありません。

-

シニア:脳の活性化や感情の豊かさを維持するためのヒントが満載。孤独感の解消や幸福感の維持にも効果的です。ゆったりとした日常の中に、新たな刺激と喜びを見つけることができます。定年後やシニア世代にとっても、本書は脳の健康維持に役立つヒントが詰まっています。歳を重ねると脳の働きは徐々に衰えると言われますが、本書で提案されるような「新しいことに挑戦し続ける」姿勢や「人との交流を楽しむ」習慣は、まさに脳を若々しく保つ秘訣です。実際、社会参加や学習意欲が高い高齢者ほど認知症リスクが下がるという研究もありますが、本書でも「脳は使えば使うほど若返る」旨が語られています。シニアの方が読めば、「最近マンネリ気味だな」という日常に刺激を与えるアイデアが見つかるでしょう。例えば毎日散歩コースを変えてみる、新しい趣味のコミュニティに顔を出してみる、昔好きだった音楽を掘り起こしてみる等、本書の提案から得たヒントを生活に取り入れることで、生涯現役の脳を目指せるはずです。ゆったりした語り口の本なので、読書にあまり慣れていない方でも親しみやすく、楽しみながら「脳トレ生活」を始められるでしょう。

読者レビューから見える評価ポイント

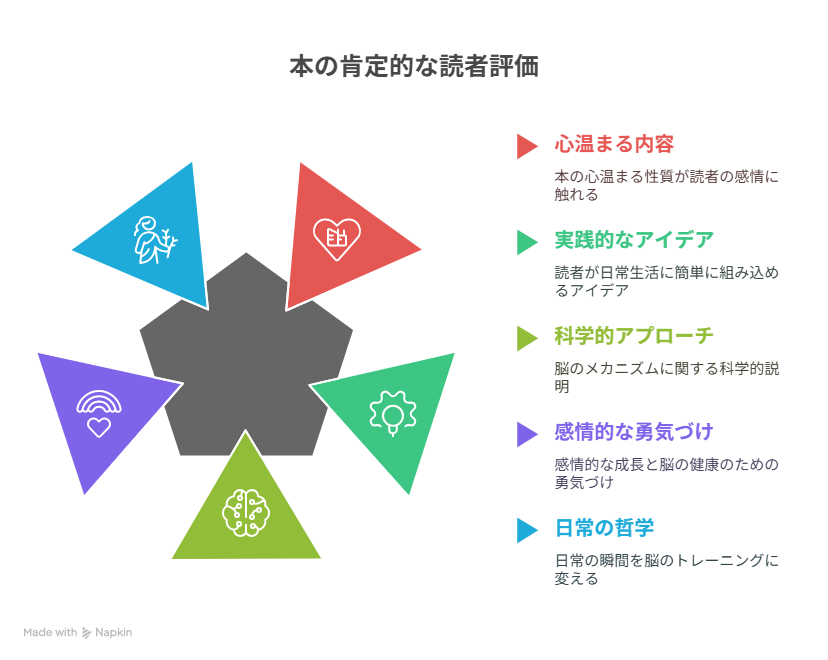

レビューの中には、「読むだけで心が温かくなる」「無理なくできるアイデアが多く、自分でも試せた」という声が目立ちます。自己啓発書によくある「好きなことをしよう」「ポジティブに生きよう」といった提案も、本書では脳のメカニズムの解説とセットで語られるため、心理的な抵抗感が少ないようです。「根性論ではなく科学が背中を押してくれる感じがして良い」という声には、本書の狙い通りだと感じさせられます。実際、「後悔やクヨクヨする気持ちも脳を鍛える良い機会と捉えられて勇気づけられた」「感情豊かに生きることが脳のためになるという話に元気をもらった」という感想もあり、本書が読者の背中をそっと押して前向きな気持ちにさせている様子がうかがえます。

一方で、「抽象的な話が多く、具体性が欲しかった」という意見も見られますが、著者の意図として“読者が自ら考え、生活に落とし込む余地を残す構成”となっており、その余白が逆に多くの気づきを呼び起こすとも言えます。驚くような新発見はなくとも、「意識して毎日暮らせば脳にいいのかな、と素直に思えた」「小さな習慣を積み重ねれば未来が変わると気づけた」という声もあり、読後に日常を見直すきっかけを与えてくれる本として評価されています。要するに、本書は奇をてらったテクニック本ではなく、平易だけれど大切なことを再認識させてくれる一冊だというのが、多くの読者の共通した感想のようです。

本書の魅力は「日常を哲学する」ことにあります。誰もが経験するような場面を取り上げながら、それを脳のトレーニングに転換してみせる発想の柔軟さと親しみやすさが、高評価に繋がっています。

まとめ:今日から実践できる脳のチューニング法

『脳を活かす生活術 希望の道具箱』は、日々の暮らしの中で誰もが実践できる小さな工夫を通じて、脳を元気にし人生をより良く変えていこうという希望に満ちた一冊です。忙しさに追われ、自分を見失いがちな日常の中で、自分らしく、心豊かに生きるヒントがちりばめられています。最新の脳科学に裏打ちされた提案の数々は、大げさな自己改革ではなく「今日からできること」ばかり。例えば朝お気に入りの曲を聴いて気分良く一日を始めること、夜は夢日記をつけて脳をクールダウンさせること、家族や友人との会話をいつもより丁寧に楽しむこと…。どれも簡単ですが、積み重ねればきっと「未来の自分」を理想に近づける習慣になるでしょう。

感情、会話、掃除、音楽、愛情。どれも特別なことではないけれど、少し意識を向けるだけで脳は劇的に変わります。自分の脳に優しくする生活、それが本当の意味での“豊かさ”へとつながるのです。

読むほどに「自分もやってみよう!」という前向きな気持ちが湧いてくる本書は、忙しい現代人にとって心のサプリメントと言えるかもしれません。脳は人生の舵を取る大切な器官です。その脳をご機嫌にする習慣を身につければ、ストレスや不安に負けない強さとしなやかさが養われます。茂木健一郎氏の優しい語り口に背中を押されながら、自分の「希望の道具箱」を少しずつ満たしていけば、きっと今まで見えなかった明るい景色が見えてくるはずです。

毎日のちょっとした選択で脳は変わります。もしあなたが「最近なんだか冴えないな」「もっと前向きに暮らしたいな」と感じているなら、本書がそのヒントになるでしょう。読了後には、脳が喜ぶ生活をぜひ試してみたくなるに違いありません。小さな一歩を積み重ねて、自分だけの「希望の道具箱」をいっぱいに満たしてみませんか?きっとあなたの人生にも、新たな希望の光が差し込んでくることでしょう。

ぜひこの本をきっかけに、「脳に優しい毎日」を始めてみてください。

あなたの中の“希望の道具箱”が、きっと今よりもずっと豊かになっていくはずです。

脳を活かす生活術 希望の道具箱 | 茂木健一郎 | 個人の成功論 | Kindleストア | Amazon

茂木健一郎『脳を活かす勉強法 奇跡の「強化学習」』書評・要約 – 脳科学で楽しく学ぶ方法 – Heart Ballブログ

※この記事はHeart Ballのアソシエイトとして書かれており、商品を購入するとHeart Ballは収入を得ます。

コメント